Ушли, чтобы остаться

Ушли, чтобы остаться

В новую книгу волгоградского писателя вошли рассказы о современности, документальные повести, литературные этюды об исторических личностях прошлого России, малоизвестные страницы их деятельности на благо или во вред Отчизне, воспоминания автора о встречах с замечательными деятелями родной литературы, повествования о кануне и финале Великой Отечественной войны. Среди персонажей книги А. Блок, С. Камо, М. Лермонтов, Ф. Каплан, Илиодор и Григорий Распутин, А. Гитлер с его окружением, Б. Окуджава, М. Шолохов, М. Светлов, К. Чуковский, А. Вертинский, В. Пикуль, К. Паустовский, В. Шукшин.

Оглавление

- От рассвета до рассвета. Рассказы повесть

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Ушли, чтобы остаться предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

© Мишаткин Ю. И., 2009

© Волгоградская областная писательская организация, 2009

© ГУ «Издатель», 2009

От рассвета до рассвета

В хутор Артановский на границе Волгоградской и Ростовской областей я приехал в душном июле, когда стояло безветренное пекло.

На берегу Хопра в глинистой луже лежал, развалясь и блаженствуя, похрюкивал от удовольствия пятнистый боров. Неподалеку плескались мальчишки: чтоб не попасть в речную быстрину, пацанята барахтались у берега, шлепали по воде ладонями, дразнились.

Хуторское начальство отсутствовало. На крыльце правления сидел и чадил сигаретой казак в странном в жару грубошерстном пиджаке.

— Сидайте рядком, вместе ждать будем. Председатель еще утром в станицу умотал, как не обязанный, не доложил зачем. Случаем, не лекцию приехали читать? В прошлом месяце ждали лектора, но не приехал.

— Не умею читать лекции, — признался я.

— А чему обучены, какое имеете призвание?

— Художник, приехал рисовать ваш край.

Хуторянин покосился на мой этюдник.

— Верно поступили, выбрав Прихоперье, что ни дерево иль полянка — сказка. Только одни в лес не ходите — новичку раз плюнуть заблудиться, берите в провожатые Петра Круглова, — за бесплатно и с огромным удовольствием сведет.

Дом знатока лесных троп был неухоженным, точно в нем давно никто не жил: побуревшая соломенная крыша, которую изрядно потрепали ветры и галки, покосившееся крыльцо, неподметенные дорожки, сорванная ставня. Это было тем более странно, что хозяин — мужчина.

— Не до уюта Петру, печаль душу бередит, — догадавшись о чем я подумал, сказал хуторянин: — Лучший в районе плотник, золотые руки, все, кажись, умеет, коль надо чего поправить, сбить, к нему бежим. А до своего дома наплевать, раз остался холостым.

Не заходя во двор, казак позвал:

— Петр, выдь на минутку!

Скрипнула дверь, появился парень в выгоревшей солдатской гимнастерке, неподпоясанный, в галифе без сапог, в грубошерстных домашней вязки носках.

— В лес, видишь ли, приезжему надо, кому как не тебе сводить.

При слове «лес» на лице Петра проступили настороженность, недоверчивость.

— Проходьте, — пригласил хозяин неказистого дома.

— Пес у тебя дюже злющий, не приведи Господи цапнет, — заметил казак.

При упоминании собаки из-под крыльца высунул голову с оскалом острых зубов и зарычал вислоухий пес непонятной породы с обрубленным хвостом.

— Цыц, Мармотка! — приказал Петр, и собака послушно юркнула обратно. — В дом не приглашаю, там нынче дыхнуть нечем, хуже, чем во дворе. Отдыхайте, в лес поведу, как спадет теплынь.

Сарай, куда я вошел, был наполнен пряным сеном. Я прилег и почувствовал, как устал от тряской езды в кузове грузовика, как измаяла жара…

Проснулся от чьего-то вздоха. Привстал и увидел казачку неопределенных лет в туго затянутой на затылке косынке, которая скрывала лоб.

— Извините, что разбудила: кваску принесла, в подполе выстоян.

Я поблагодарил, собрался заплатить за угощение, но казачка наотрез отказалась от денег, напомнила, что я у нее в гостях. Наблюдая, как я припал к обливному кувшину, спросила:

— Надолго с сыном уходите?

— Самое большее до завтра.

Казачка провела ладонью по голове, поправила узел на косынке, отвела влажный взгляд, вздохнула.

— Стало быть, до завтра… — нараспев повторила женщина и заспешила: — Так отдыхайте, далеко еще до вечера.

Я попытался продолжить сон, но спать не хотелось, и вышел из сарая. За забором сквозь матерые дубы просачивалось тлеющее солнце, отчего казалось, деревья задымят.

— Вовремя встали, я будить собрался, — сказал Петр, поправил на плече ремень ружья, но не успел передо мной отворить калитку, как появилась мать с узелком.

— Положь, — потребовала казачка. — Галошки прикупила, Егорке придутся в самый раз, без такой обувки в распогодицу ноги промочит, затемпературит.

— Рая наказала купить?

— Сама надумала, подсказки не потребовалось. Ребячьи размеры редко завозят.

— Не возьмет Рая, сама знаешь, что откажется от подарка.

Не слушая возражений, казачка без лишних слов затолкала галошки в рюкзак сына.

«Неужели придется шагать по лесу во мраке? — забеспокоился я, не ведая, что в июле закат в Прихоперье поздний, долго будет не гаснуть, раскидывать красные крылья, тлеть печными угольками.

Шагать, не перекидываясь словами, было скучно, и я спросил Круглова о лесной ягоде, которая обжила с давних пор край:

— Слышал, что отыскать каминку трудно, народ прозвал ее вороньим глазом, хотя вполне съедобна.

— Нелюдимая ягода, — объяснил парень. — Сильно пугливая, норовит спрятаться от человека, не желает идти в руки. Увидеть нелегко — разве если посчастливится. Птицы и всяко зверье употребляют в пищу, а человек — нет, хотя не вредная для здоровья, разве что сильно терпкая — рот вяжет.

Возле дома из рубленого теса Круглов остановился.

— Я мигом, прикупить кой-чего надо.

В витрине сельмага были выставлены хомут, пара детских игрушек, рулон штапеля, банка с крупой, несколько пачек сигарет и томик Бабаевского в выгоревшей обложке.

— К Раисе спешите?

Рядом остановился знакомый казак в пиджаке.

— Выходит, снова Петр будет виниться, — продолжил казак. — Шестой год пошел, как в лес на заимку ходит, а все напрасно: строгая сильно Раиса, с характером. Раньше промеж них была любовь почище, чем в кино показывают. Одни завидовали, другие радовались чужому счастью, да только разбилась вскорости любовь…

Хотя я ни о чем не спрашивал, хуторянин поведал историю Петра и Раи.

Вернувшись с армейской службы, Круглов не отходил от бывшей одноклассницы, соседки по парте, смешливой Раи, на которую засматривалось почти все мужское население хутора. Стали гадать: чем ухаживание закончится, когда ждать свадьбу? Кое-кто даже подумывал о подарке молодым. Но приехала из Урюпинска в отпуск чернявая медсестра, и Петр забыл про Раю. Люди осуждали непостоянство парня, а Петру хоть бы что: сопровождал медсестру в клуб, провожал и чуть ли не до утра любезничал, даже как-то увез с ночевкой на рыбалку. Осенью девушка вернулась в Урюпинск, да не одна, а с Петром, который устроился в станице водителем молоковоза. Когда земляки передали новость, что Рая на сносях, пожал плечами: «С кем нагуляла? Знать, в Артановском будет матерью-одиночкой больше».

Сказанное дошло до Раи. Благополучно разродившись сыном, в первые крещенские морозы ушла с ребенком из хутора от бабьих пересудов, бьющих в спину обидных слов. Пошла на работу в леспромхоз, переехала на кордон.

— С той поры кукует там с сынком, — закончил рассказ казак. — А Петро осознал вину, стал ходить к Раисе и сыну: с медицинской сестрой вышел разлад. Пытается вину замолить, зовет расписаться, только Рая дюже характерная, не прощает, не будь вас, не позволит порог переступить.

Из сельмага вышел Петр с кульком конфет.

Дорога свернула к Хопру, пошла на взгорье, затем спустилась в низину и пропала возле опушки леса.

Мы оставили позади шаткий мосток через высохший ручей, вступили в перелесок молодых сосенок, дальше обступили чуть ли не стеной дубы, их ветви пытались царапнуть.

В темную ночь легко заплутать, но я был с опытным провожатым, хорошо знающим каждую тропку, даже каждое дерево, к тому же путь освещал ущербный месяц, зацепившийся за вершины разлапистого дуба. Совсем рядом покрикивал бессонный филин, недовольный, что непрошеные посмели в неурочный час будить хрустом валежника.

Затрудняюсь сказать, сколько прошло времени, пока впереди затеплился тусклый огонек. Казалось, он совсем близко, почти рядом, стоило чуть ускорить шаг, пройти чащобу, огонек то приближался, становился ярче, то пропадал…

Наконец за стволами показался залитый луной бревенчатый дом, смотрящий на глухомань светящимся оконцем.

Петр дважды постучал в низкую дверь.

В доме послышались легкие шаги. Не поинтересовавшись, кто явился так поздно, дверь отворили. На пороге с керосиновой лампой в руке появилась женщина. Некоторое время разглядывала нас, точнее, меня, по Петру лишь провела быстрым взглядом.

— Здравствуй, Рая, — поздоровался Петр.

Женщина плотнее сжала губы, чуть набычила голову с высоким лбом, носом с горбинкой, острыми, как ласточкины крылья, бровями.

— Пришли вот, — помялся Петр. — Извини, что запозднились. Художника привел — попросился ему в попутчики.

— Это не ты у него попутчик, а он у тебя, — глухо поправила Рая, отступила, оставив дверь незатворенной.

Лишь только я, пригнув голову, переступил порог, как почувствовал тонкий аромат: на полу лежали серебристые былинки какой-то мелко порубленной травы.

— Это чтоб блохи не водились и мошкара не залетала, — объяснил Петр, снял и положил на чисто вымытую лавку ружье.

Раиса оставила лампу на столе и ненадолго скрылась, чтобы в желтом свете горящего фитиля на стол уселись коврига хлеба, кувшин то ли с квасом, то ли с молоком.

Раиса скрестила на груди руки.

— Гостя корми, а меня не надо, — заторопился Петр.

— Ты можешь не есть, — согласилась хозяйка, — а гостю не стоит засыпать с пустым желудком, гостя положено накормить, — обернувшись ко мне, предложила: — Завтра медовуху испробуете, она пока без градуса, пьяным не сделает, а силенок и здоровья даст.

Придавленный тяжелым взглядом хозяйки, Петр налил полную кружку молока, пододвинул мне.

— Может, с дороги чайку испьете?

Мы не успели отказаться, как Рая ринулась к плите, чтоб разжечь, поставить на конфорку чайник, но гости в два голоса попросили отложить чаепитие на утро.

Рая согласилась, а увидев, что Петр не спускает взгляда с двери в соседнюю комнату, сказала:

— Спит. За день наигрался до упаду, еще поработал — он у меня дюже хозяйственный, без дела не сидит, — покосилась на лавку с ружьем: — Оружие оставишь в доме, срок охоте не вышел.

— Знаю, просто так захватил, — признался Петр.

— Ладно, что знаешь.

И снова по горенке точно пронесся сквозняк: хозяйка ушла.

— Ложитесь, — предложил Петр, указывая на разобранную лесничихой кровать.

— А ты? Места хватит двоим.

— Отоспался в хуторе.

Я улегся, стал слушать, как за спиной убаюкивающе гудит ночной лес, покрикивает неугомонный филин и на крыльце с сигаретой покашливает Петр…

Разбудил петух. Он сидел под растворенным окном привязанный к колышку бечевкой (видимо, держали на откорм) и отчаянно горланил.

У колодезного сруба стояли Петр и Раиса. Лесничиха столкнула в колодец бадью, наклонилась, стала следить за падением. Сверкая шлифованной железной ручкой, бешено завертелся валок. Бадья плюхнулась в воду, и из глубины вырвался жестяной гром с всплеском. Цепь залязгала, подергалась, застыла. Отвергая помощь, Рая оттерла Петра плечом, сама вытянула бадью, перелила воду в ведро, унесла в дом. Пока шла, Петр смотрел ей вслед.

Я не стал беспокоить хозяйку приготовлением завтрака, захватил этюдник, вышел из дома.

Хоперский лес был тучным: дубы в обхват, бугристые в комле неизвестные мне деревья, редкие ели. Под ногами хрустел валежник. Порой я заплетался в вымахавшем папоротнике, вяз в пышном мху. Было тихо, как бывает лишь поутру вдали от поселений, когда не беспокоят людские голоса, ржание коней, гудки автомобилей, топор порубщика, лай собак…

В небе над деревьями кружил коршун, он неслышно резал воздух неустающими крыльями, чего-то высматривал. Неожиданно круто взмыл — птицу спугнула песня.

Поехал казак на чужбину далеку

На добром своем коне вороном.

Свою он краину навеки покинул,

Ему не вернуться в отеческий дом… —

выводил неокрепший мальчишеский голос.

Напрямик, сквозь чащобу, я двинулся на песню, а она зашагала навстречу — тревожная и горькая.

Напрасно казачка его молодая

Все утро и вечер на север глядит,

Все ждет не дождется с далекого края,

Когда ее милый казак прилетит…

Песня умолкла так же неожиданно, как возникла.

У молодой поросли дубков на меня лупанился мальчишка дошкольного возраста, лицо усыпала гречишная шелуха веснушек, которые сливались на носу в кляксы.

— День добрый, — ответил я, — что за песню пел?

— Казачью, ее мамка иногда поет, лучше моего выходит. А я вас, дядя, знаю: спали и губами смешно шевелили, будто с кем-то разговаривали, — мальчишка вытянул губы, зачмокал: — Вот так!

— А вот и нет. Когда люди спят, они лишь сны видят.

— Тебя зовут Егором.

— Мамка это сказала?

— Тогда дядя Петр.

— Снова не угадал.

По-взрослому Егорка сдвинул на затылок фуражку, почесал лоб.

— Значит, все-все знаете?

— Все не все, а кое-что известно, — признался я.

Егорка словно ждал подобного ответа:

— Тогда скажите: куда дни уходят?

— Вот сейчас утро, затем будет день, потом вечер и ночь, и дня как не бывало, куда он уходит?

Настала очередь мне чесать затылок.

— Спрашивал мамку, а она говорит, что дни в другие страны спешат, чтоб и там было светло. А правда, что в городе столько домов, как тут деревьев?

Не дожидаясь ответа, мальчуган закидал другими вопросами: как часы показывают время, почему охотникам позволено бить уток и зайцев, которые не делают никому ничего плохого, сколько лет может прожить человек, откуда берется град, как устроен самолет.

Мальчишку интересовало так много, что я взмолился:

— Не могу на все ответить, многого не знаю! Например, как устроен самолет.

Глаза Егорки заскучали:

— Вы же из города?

— Быть горожанином не значит все знать. Разве сам в городе не был?

— Н-не, — протянул Егорка. — Даже в хуторе ни разу. Мамка ходит туда за керосином, спичками, сахаром, солью, в лесничество за деньгами, а меня не берет.

Я слушал Егорку и не мог поверить, что за свои годы мальчишка ни разу не был в хуторе, не говоря про станицу или город, не видел телевизора, не слышал радио, кроме охотников, изредка заглядывающих на кордон, не встречал людей — Петр не в счет, тот пользовался каждым удобным случаем увидеть Раису с сыном.

Мальчуган продолжал задавать наивные вопросы, в которых его ровесники разбираются почище взрослых. Зачем, подумалось, Раиса сделала из сына затворника, ведь сама выросла среди людей, коль рассердилась на весь белый свет, почему озлобляет сына?

Точно угадав, о чем я подумал, Егорка сказал:

— Мамка говорит, что есть люди, от которых не дождешься добра. А дядя Петр добрый, жаль, редко заходит, но как приедет, снова зовет нас перебираться в хутор, только мамка его не слушается. — Помолчал, добавил: — И среди птиц и зверей не все злые. Казарки все добрые, напрасно их охотники стреляют, и зайцы добрые, только сильно пугливые, а филин злой-презлой, но я его не боюсь. Идемте, покажу, где живет.

Мы прошли заросшую острой как нож осокой пересохшую болотину, вышли на поляну, где высился темный от копоти дуб.

— Молния сожгла, — объяснил Егорка, — думали, выживет, но не схотел больше листвиться, мамка сказала, что пожелал уступить место другим деревьям.

Рядом с обгоревшим, точно окаменевшим, деревом из земли выбивалась целая поросль молодых дубков, погибший дуб точно оберегал их, сторожил.

— В дупле филин живет. Сейчас спит, чтоб ночью за поживой летать. Поймает мышь и к себе тащит. Не будем будить, не то осерчает.

Я слушал Егорку и вспомнил о желании попробовать неизвестную мне лесную ягоду.

— Каминку искать не надо, вот она, — мальчик раздвинул траву, и я увидел на стеблях сизо-черные горошины с туманно-восковым налетом. — Нынче каминку не собирают.

— Невкусная днем, шибко рот стягивает и язык делает чужим. Другое дело ранним утром, когда роса не высохла, тогда рви и ешь сколько пожелаешь. За день она силу набирает, к утру становится сладкой. Идемте дальше.

И мальчишка повел меня по лесу, где чувствовал себя как дома — были знакомы чуть ли не каждое дерево и пень, овражек и поляна, даже куст. Егорка рассказал, что в их Прихоперье заморозки приходят с севера в начале октября, позже холод крепчает, а первый снег жесткий; что среди уток лишь казарки умеют разговаривать на известном им птичьем языке; что подснежники-первоцветы селятся среди прелых листьев; что озера замерзают от берега, но даже лютой зимой остаются закраины; что облака собираются в тучи к непогоде, а ежи любят полевых мышей…

Я послушно шел за Егоркой, понимая, что в лесу можно смело во всем довериться мальчишке — с ним не пропадешь.

— Вы какой к нам шли дорогой? По-над рекой? Напрямик короче, только о колючки одежду оборвете. Мамка завсегда короткий путь выбирает, чтоб быстрее в лесхоз дошагать, меня с собой не берет… И отчего-то не слушает дядю Петра, когда он зовет назад в Артановское, там работа интереснее охраны леса от пожара, порубщиков, короедов… И я просил мамку переехать в хутор, да только серчает, как на дядю Петра, а он хороший, как придет, про разное рассказывает: и как трактор работает, и отчего телевизор показывает, и что скоро его собака ощенится и он подарит щенка, а еще, что в клубе по воскресеньям кино идет. Вы, дядя, видели кино?

Я кивнул, мальчик вздохнул:

— А я нет, и телевизор тоже, еще детей ни разу — взрослые редко, но приходят к нам, а дети еще не были. Хорошо, что дядя Петр вас привел — одного бы его мамка не пустила, а как уйдет, плачет тихо, чтоб я не слышал, только я все равно слышу…

Я писал дубы на берегу озера, Егорка стоял за спиной, зачарованно смотрел, как рождается этюд. Так заработался, что не заметил, как по лесу поползли беспокойные тени, солнце спряталось в сырых облаках, казалось, что пойдет дождь, сказал об этом Егорке.

— Небо только пугает — ветер тучи разгонит, — ответил мальчишка. — Коль боитесь промокнуть, и мне пора домой: мамка, поди, ругается, что ушли не позавтракав.

Мы двинулись назад к кордону, впереди снова шел мой юный проводник. Когда за деревьями показался знакомый дом, мальчишка сорвался с места, припустился бежать к матери, которая стояла на крыльце, рядом, покуривая, с ноги на ногу переминался Петр.

Добежав, Егорка собрался броситься к Петру, но под укоризненным взглядом матери остановился, погрустнел.

Позавтракав зайчатиной и квасом, Петр поторопил меня с уходом.

— Уже? — не поверил Егорка. — А я ждал, что расскажете, как работает телевизор и плавает танк.

Я поблагодарил Раису за гостеприимство, угощение, обещал прислать через Петра для Егорки книжку про самолеты, танки.

Говорил, а сам ждал, что лесничиха перебьет: «Нечего нам прощаться, с вами с Егоркой пойду, только вещички соберу». Но услышал иное:

— Счастливо добраться, легкого пути.

Егорка дернул Петра:

— Теперь не скоро придете?

— Ты жди, — попросил Петр.

— Я жду, всегда жду, — признался мальчишка.

Круглов надел на плечо ружье, которое не пригодилось, и не оглядываясь двинулся к теряющейся среди дубов тропе, я поспешил следом.

Мы были уже довольно далеко от кордона, когда позади услышали крик:

Сквозь чащобу спешил Егорка. Добежал, не успел отдышаться и протянул Петру кулек конфет.

— Мамка наказала вернуть, только я одну съел.

Егорка отдал кулек и припустился обратно.

— Погоди! — крикнул вслед Петр.

— Не! Мамка наказала тотчас вернуться.

Петр подержал конфеты, спрятал в вещевой мешок. Не глядя под ноги, точно слепой, шагнул в колкий куст шиповника, выругался. И я вновь увидел недоверчивую каминку. На длинных стеблях росло по одной похожей на вороний глаз ягоде. Оказавшись не скрытой травой и кустом, лесная ягода застенчиво и боязливо смотрела на двух путников, опасаясь, что мы позаримся на нее, сорвем и съедим.

Был он ничейным, бродягой. На побережье, в ближайшем поселке не имели понятия, где жил прежде, имел ли хозяина, какой награжден кличкой, как называется его порода. У безлюдных песчаных дюн он появился ранней весной, в некурортный сезон, когда санатории, дома отдыха, турбазы заполнены наполовину, «дикарей» раз-два обчелся. Много часов кряду в тихую погоду, в шторм он лежал на промытом песке или у кромки прибоя, положив голову на вытянутые лапы, и, когда подкатывала очередная волна, слизывал с себя соленые брызги.

С виду был жалок, хотя имел внушительный рост и угрожающий вид. От недоедания бока ввалились, шерсть слежалась, брюхо хранило пятно мазута, одно ухо стояло торчком, второе было рваным, хвост жался, в глазах стоял страх.

Трудно сказать, о чем он думал, глядя не отрываясь на морскую гладь, дыша соленым с привкусом йода воздухом. Вспоминал ли бездумное щенячье детство или все мысли были заняты едой: где раздобыть завалявшуюся кость-мосол, краюху пусть черствого хлеба и поскорее набить пустое брюхо?

Первым бездомного пса увидел Яков. Остановив машину на понравившемся берегу, удивленно произнес:

— Хотел быть Робинзоном, тебе отдать роль Пятницы, пожить на необитаемом участке без цивилизации, а оказалось, будет сосед, местный абориген.

— Ты о ком? — не поняла Надя и вышла из машины.

— Разуй пошире глаза.

При появлении машины и двух людей пес не повел ухом, лишь исподлобья взглянул на незваных и вновь уставился на море.

Щурясь на солнце, Надя увидела собаку.

— Боже, какое чудо! А глаза умные, человечьи! — забыв сбросить босоножки, девушка побежала к псу.

— Он, без сомнения, блохастый, еще, может быть, бешеный, — предостерег Яков, но Надя ничего не слышала, добежала до собаки, погладила по загривку.

— Бедненький, перемазался-то как! Кто ты, замухрышка, и где поранил ухо? В драке, защищая свою территорию, или таким уродился? А может, отрубил хозяин, чтоб стал злее?

Ответов, понятно, не было.

Надя вернулась к автомашине, достала флакон шампуня, флягу с минеральной водой и принялась мыть собаку. Когда мыльная пена попала псу в глаза, он не вырвался, не зарычал, а доверчиво покосился на развеселившуюся девушку.

— Умница! — Надя смыла с собаки пену, стала расчесывать.

— Может, полотенце принести, китайское махровое? Им еще никто не утирался, — предложил Яков.

— Обойдемся без полотенца, высохнем сами.

И верно: собака потряслась, раскидала вокруг брызги — часть попала на Якова, отчего тот брезгливо отступил.

— А теперь пора завтракать. Пошли… — Надя запнулась, не зная, как назвать собаку и выпалила: — Рваное Ухо, угроза пиратов!

Пес заинтересованно посмотрел на девушку и завилял хвостом.

— Небось голодный, бедняжка. По глазам вижу, что хочешь есть. Чем угостить?

За пса ответил Яков:

— Все слопает. Между прочим, и я не завтракал — в животе урчит. Еще пяток минут и свалюсь без сил.

— Умирающие от голода не сидят без дела, нарезают хлеб, открывают банку консервов, готовят салат, — ответила Надя.

Рваное Ухо заинтересованно следил, что делали люди, и когда ему бросили кусок колбасы, схватил ее на лету, проглотил, не пережевывая, так же быстро управился с булкой, плавленым сыром. Яков покачал головой.

— Псу всего мало — его не накормить, слопает нас двоих и не подавится.

— Собирайся в поселок за свежим мясом.

— У нас еще есть тушенка, лосось в масле.

— Это не для третьего в нашей компании, он предпочитает натуральные продукты. Лично тебе следует воздержаться от мясного, стать вегетарианцем.

— Чтоб не обрастать жирком. Если станешь лопать на ночь глядя — вырастет живот, отвиснут щеки.

Яков не стал спорить, выгрузил из машины палатку, надувные матрацы, коробку с походной пластмассовой посудой и укатил в поселок.

Надя подозвала Рваное Ухо:

Пес заурчал, заводил по песку хвостом.

— Айда купаться, — девушка скинула сарафан, побежала к морю, отплыла и позвала: — Ко мне!

Пес не раздумывая ринулся выполнять приказ, грудью рассек воду, заработал лапами. Прилив гнал обратно к берегу, но пес настойчиво греб и достиг Нади, уткнулся в нее кудлатой головой.

— Молодчина! — девушка положила одну, затем другую руку на собаку. — А ты удержишь меня, не дашь пойти ко дну! Поплыли назад!

Рваное Ухо послушно повернул к берегу, плыл рядом с Надей, признав в ней свою хозяйку.

Когда спустя пару часов вернулся с покупками Яков, Надя, захлебываясь словами, стала расхваливать собаку:

— Умнее не встречала! По приказу дает лапу, ложится и встает, подает голос.

Не дожидаясь согласия, продемонстрировала ряд трюков — все приказы пес выполнял без ошибок, с каким-то удовольствием, радуясь, что может услужить девушке.

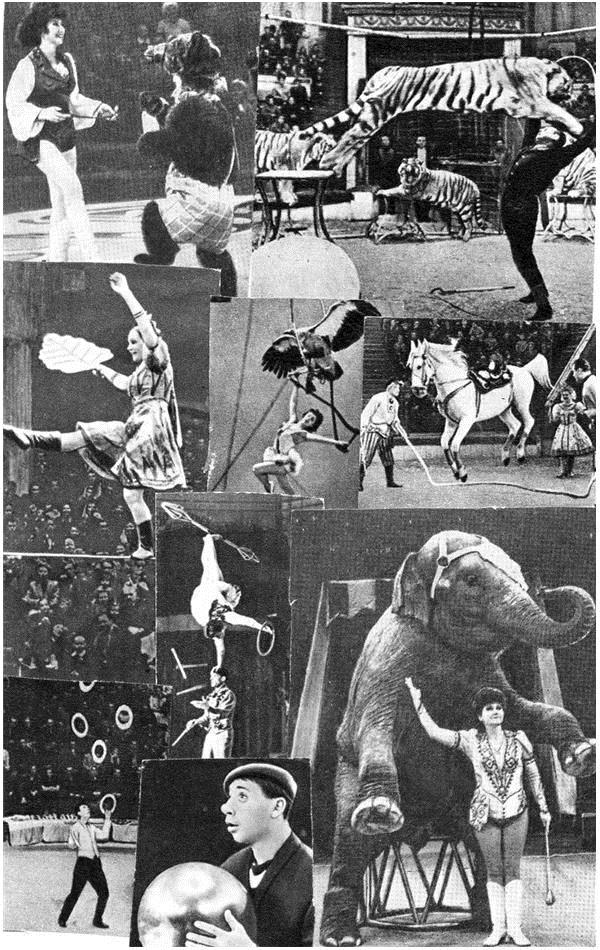

— Вам обоим в цирке работать, тебе уж точно: и зарплата не чета нищенской аспирантской стипендии, и слава, — посоветовал Яков и занялся установкой палатки, надуванием матрацев.

— А и правда: вернемся и уйду с кафедры, подамся в цирк! — смеялась и играла с собакой Надя. — Надоело писать диссертацию. В цирке настоящее творчество. Дирижер взмахнет палочкой, оркестр заиграет марш, и я выйду на арену с Рваным Ухом в роскошном платье! Разучу трюки, и продемонстрируем чудеса дрессировки!

Так и зажили на прежде безлюдном мысу Яков, Надежда и Рваное Ухо, собака прежде ничейная, а отныне нашедшая хозяев.

На следующий день все вокруг для двоих стало привычным, будто родились в этом лукоморье, где несмолкаем шум прибоя, нет городских забот. По утрам и вечерами, когда спадала жара, резвились в море, если ссорились, то лишь по мелочам — ссоры походили на семейные перебранки, хотя двое еще не были супругами, регистрацию брака запланировали на осень.

Рваное Ухо ни на шаг не отходил от Нади, не сводил с нее чуть влажного взгляда, ожидая приказа, чтобы тотчас выполнить. Псу казалось, что знает девушку и ее спутника давным-давно, еще со щенячьего возраста, именно они выкормили его, благодаря им он простился с голодом, который рождал в теле противную слабость.

Как-то в закат, сидя у кромки прибоя, Яков спросил:

— Что собираешься делать со своей собакой? Не брать же с собой? В твое общежитие не пустит комендант, ко мне нельзя из-за аллергии мамы к шерсти.

Надя заморгала выгоревшими ресницами, из руки выпал нож, которым чистила картошку. Девушка еще не задумывалась, что будет с Рваным Ухом в конце отпуска, когда придется сворачивать палатку, возвращаться в Волгоград, где Якова ожидает НИИ, ее — завершение диссертации, защита. Бросать пса на пустынном берегу? Исключено. Увозить — тоже. Проблема легко разрешилась, если бы вселились в кооперативную квартиру, но дом сдадут не скоро…

Девушка перевела взгляд с пса на Якова, но ни Рваное Ухо, ни Яков не подсказали выход из трудного положения, почти тупика.

— Что-нибудь придумаем, — ушла от ответа Надя.

— Тебе виднее, собака признает лишь тебя, меня игнорирует, — Яков включил в машине приемник, в тишину ворвался оркестр.

Надя зажала уши:

— Играет Спиваков, классно играет.

Присоединяясь к требованию Нади, Рваное Ухо поднял дыбом шерсть и зарычал.

— Даже собака не переносит грохота, — заметила девушка. — Будем слушать тишину, а не какофонию эфира. Кстати, играет не уважаемый тобой Спиваков, а бездари-музыканты, с таким же бездарным дирижером.

Рваное Ухо зарычал грознее, затем стал подвывать.

— Еще накличет беду, — буркнул Яков, выключил приемник, и пес тотчас умолк, развалился в тени палатки, смежил веки. Спал Рваное Ухо лишь днем, и то урывками, реагируя на звяканье ложек, вилок, чистку песком дна кастрюли. Ночами расплачивался с пригревшими и кормящими его людьми за доброту и бодрствовал, охраняя сон новой хозяйки. Прислушивался к каждому шороху, неслышно бродил вокруг палатки с машиной, косился на гудящее море, точно просил умолкнуть, не будить людей. Днем играл с Надей, бросался за ней в волны, плыл рядом, готовый в нужный момент подставить девушке спину, помочь вернуться на твердую почву. Плавал и с Яковом, но редко, без удовольствия: Яков любил чудить, изображать из себя тонущего — бестолково бил руками по воде, хватал ртом воздух, кричал «помогите!». Впервые увидев, как человек тонет, Рваное Ухо рванулся к Якову, чтоб не дать захлебнуться, тем более не уйти на дно. Но мужчина навалился на собаку, и чтоб самому не наглотаться соленой воды, Рваное Ухо вырвался. Снова подставил спину, но Яков вновь стал топить, пришлось схватить человека за плавки, тащить к берегу.

— Отпусти! — потребовал Яков, но это был второй приказ, следовало выполнить первый, и пес продолжал тащить.

— Тварь, порвала итальянские плавки! — разозлился Яков, хотел замахнуться на собаку, но услышал смех Нади и не стал мстить за испорченные плавки.

Дни отпуска бежали стремительно наперегонки. Надя все чаще присаживалась подле собаки, смотрела в ее умные глаза, которые словно спрашивали:

«Неужели нас ждет расставание? Неужели я вновь останусь на берегу и вернутся одиночество с голодом?».

Надя гладила пса, и Рваное Ухо млел от прикосновения женской руки.

— Под утро привиделся сон, — заговорил Яков, не отрываясь глядя на рыжий диск солнца, медленно ныряющий в море. — Увидел себя в окружении внуков, да, именно внуков. Говорят, их любят больше сыновей и дочерей — когда стану дедом, проверю это.

Ветер трепал у Якова волосы, отчего младший научный сотрудник НИИ стал похож на задиристого воробья.

— Чтобы внести взнос за кооператив, придется нам работать репетиторами оболтусов, имеющих богатых родителей. Как вселимся наконец-то в новое жилье, примусь за диссертацию, иначе жена «остепенится», а муж без звания — будет совестно перед детьми…

Надя подсела к Якову, склонила голову ему на плечо, что не понравилось собаке — пес лег между людьми.

— Пшел! — рассердился Яков.

— Так он же ревнует! — рассмеялась Надя.

На следующее утро Яков вновь уехал за продуктами, с собой взял Надю, а та забрала собаку. На рынке в поселке Рваное Ухо оставили в машине, что привлекло внимание продавцов с покупателями:

— Ухо обрезали, чтоб был злее.

— Такого лучше на цепи держать, а не в машине.

— Уж не бешеный ли?

— На такого никакой жратвы не напасешься.

Рваное Ухо зарычал, показав острые клыки, и люди попятились от машины, где для собаки пахло не бензином, а Надей, отчего щекотало в носу, хотелось по-щенячьи взвизгнуть…

До возвращения в Волгоград оставались считанные дни. Яков готовил машину в дальнюю дорогу, подкачал скаты и, не глядя на Надю, спросил:

— Соскучилась по дому?

Надежда промолчала. О каком доме заговорил Яша, разве можно считать таковым комнатку с соседкой в общежитии, где все казенное?

В очередной полдень солнце вновь забралось в поднебесье, накалило берег, отчего от гальки, песка поднялся горячий воздух. Рваное Ухо подремывал. Надя перебирала камушки, затем подобрала палку и бросила в море.

Пса точно подбросила пружина — вскочил и ринулся за палкой. Доплыл, зажал зубами, вернулся к девушке, положил у ее ног.

— Молодец! — Надя собралась снова бросить палку, но Яков опередил, послал в море тяжелый болт с испорченной резьбой.

Не дожидаясь приказа, собака вновь поплыла. Достигла места, куда упала брошенная вещь, но вокруг ничего не плавало.

— Ищи! — потребовал Яков, и Рваное Ухо послушно нырнул, достиг дна, где кружил косяк мальков, поискал, но ничего не увидел, следовало покопать носом песок — вдруг вещь зарылась, но появилось жгучее желание немедленно вдохнуть свежий воздух, к тому же вода давила на уши. И пес пулей понесся наверх. Отдышался и вновь с завидным упорством нырнул. На этот раз под водой пробыл дольше, обшарил песок, но снова ничего не нашел.

Теперь на поверхность поднимался медленнее по причине возникшей слабости, неприятно забулькавшей в желудке, попавшей через ноздри соленой воды.

Надежда что-то кричала, но пес крепко уяснил, что надо, необходимо выполнить приказ, все остальное потом.

С каждым разом нырять становилось труднее, но Рваное Ухо не мог вернуться ни с чем и продолжал опускаться ко дну.

Надежда кричала, затем поплыла к собаке, а та все ныряла, ныряла, пока еще были силы, глаза не затмил туман. Но силы иссякли, лапы стали непослушными, явилось незнакомое прежде безразличие. В глубине гаснущего сознания оставался закон: нельзя, ни в коем случае нельзя возвращаться к хозяйке без брошенной вещи, надо, во что бы то ни стало необходимо отыскать, принести вещь.

И пес снова нырнул. В последний раз.

Вода сомкнулась над ним, захлопнулась, как дверца автомобиля, которую не забывал запереть Яков, когда приезжал на рынок и уходил к торговым рядам…

Надежда сидела, бессильно опустив руки. Ничего не видя, смотрела в одну точку, на море. Мокрые волосы закрывали лицо, с волос стекала вода, образовывая у ног небольшую лужицу — маленькое море, которое быстро впитывал песок.

— Не береди душу, не расстраивайся, все равно не взяли бы с собой, а один на берегу он вскоре бы сдох, — успокаивал Яков.

Надежда снизу вверх посмотрела на Якова совсем так же, как на него смотрел Рваное Ухо, и ничего не ответила.

— Следующим летом купим походную газовую плитку, иначе замучимся с костром.

Надежда стала и, как слепая, поднялась на холм намытого в бурю песка.

— Ты куда? — удивился Яков. — Если в поселок, то хлеба достаточно.

Надя была уже на холме. Шаг, другой по сыпучему склону — и скрылась за дюной.

К мысу, где оставались палатка, машина и Яков, она не вернулась. И Яков долго ломал голову над вопросами: зачем ушла, отчего ничего не объяснила на прощание? И, главное, как без единого гроша доберется до города и далее до Волгограда?

Что за краем земли?

И у птицы есть родина, и у моря есть течение, и у ночи есть конец, и у племени есть счастье.

С некоторых пор (точнее, со дня прилета в Нарьян-Мар) Галка Сорокина видела во сне одно и то же — как мельтешит с подносом между столиками ресторана, больше похожего на обычную на Большой земле столовую, принимает заказы, получает на кухне шницели, отбивные, салаты, в буфете спиртное, несет все клиентам, вокруг нескончаемый гул голосов, звон вилок, бокалов…

Когда просыпалась, чувствовала себя невыспавшейся и снова ругала за излишне поспешное решение лететь чуть ли не на край земли, где сразу за городом тундра, заканчивающаяся Печерским морем и далее Ледовитым океаном. Нарьян-Мар был деревянным от тротуаров до домов, название переводилось как «К р а с н ы й». К концу первого месяца на новом месте все наскучило, особенно осточертела работа официантки, но другой с девятью классами было не найти, тогда и стали являться однообразные сны. Если прежде Галка спала как убитая, даже пушкой под ухом не разбудить, то теперь стала вставать по утрам с тяжелой головой, с прескверным настроением, которое не покидало целый день.

«Ранехонько шалят нервишки, что будет, когда повзрослею? — думала Галка. — Напрасно пошла в официантки, лучше бы шила т о р б а з а и м а л и ц ы из оленьих шкур — за швейной машиной голову не дурманят запахи соленья, водки, супов, не надо то и дело одергивать клиентов, норовящих ущипнуть или погладить… Наврали, а я, дуреха, поверила, будто в ресторане буду при чаевых и сыта — не придется тратиться на продукты, готовить себе…»

Крутиться приходилось с пяти вечера до часу ночи, затем сдавать выручку, помогать на кухне мыть посуду и усталой, как говорится без задних ног, возвращаться в общежитие.

В конце смены было единственное желание: поскорее добраться до кровати, сбросить одежду и с головой накрыться одеялом.

На второй месяц житья-бытья в Нарьян-Маре Галка стала ругать себя за скоропалительное решение покинуть Большую землю (так называлось все, что лежало за пределами Ненецкого национального округа), прилететь в малоземельную тундру с островками жухлой травы, илистыми ручьями, мхом, небольшими озерами — дальше начинался океан.

«Далеко же тебя, Сорокина, занесла нелегкая, аж на край земли. Почему не жилось в Осиповке? Что из того, что работа лишь на ферме, все парни пьющие, танцы в клубе раз в месяц, телевизор ловит только одну программу, в медпункте одна медсестра, до райцентра трястись три часа? Живут же другие, не срываются, не уезжают черт-те куда в неведомые края…»

Осиповку с матерью вспоминала часто, в селе был дорог каждый бугорок и деревцо, даже собачонка, не говоря про сельчан от мала до велика.

Когда уезжала (казалось, ненадолго), простилась с матерью, сестрой, всплакнула, обещала собрать деньжат на покупку коровы, верила, что ожидает интересная жизнь и счастье, к которому стремится каждая девушка. Не желала слушать односельчан, особенно старых, которые пугали, будто в городах легко пропасть ни за грош, ступить на худую тропку, откуда дорога в гулящие или тюрьму. «В Осиповке не жизнь, а сплошная смертная мука, хоть в петлю лезь или пей уксусную эссенцию… Останься там и стала бы старой девой — ни мужа, ни детишек, никакой надежды на счастье, будущее…»

Как все девушки, Галка очень хотела рано или поздно (лучше, понятно, поскорее) встретить голубоглазого, в два метра роста, широкоплечего блондина, кто защищал бы, не брал в рот спиртное, на кого можно во всем положиться, главное, влюбиться очертя голову без памяти, и он в нее тоже.

При прощании обещала матери писать, слать деньги (все выполнила) и укатила в райцентр, оттуда в Архангельск, который оглушил гудками машин, звоном трамвая, удивил толпами людей, асфальтом, магазинами с невиданными в Осиповке товарами, набережной Двины. На все смотрела широко распахнутыми глазами, завистливым взглядом провожала длинноногих в коротких юбках белокожих ровесниц, наряженных исключительно в импортное.

В бюро по трудоустройству бегло взглянули на школьный аттестат и в связи с отсутствием прописки предложили временную работу уборщицы.

Выбора не было, и на следующий день Галка подметала, мыла полы, выносила мусор из кабинетов. Зарплату положили не ахти какую большую, но хватало на пропитание и оплату угла у бабульки, запретившей приводить ухажеров, прикладываться к бутылке. В ответ Галка побожилась, что еще ни разу не брала в рот спиртное, а ухажеров и в мыслях не держит.

В середине лета учреждение неожиданно закрылось, всех уволили, бабка потребовала освободить угол, так как нашла выгодного жильца с юга, привозящего на рынок инжир, гранаты, курагу.

Следовало искать новую работу, а с ней крышу над головой. Поспешила улететь в Ненецкий край, где, как обещали, всякой работы завались по причине скудости рабочей силы, требуются разные специальности и, главное, большая нехватка женского пола, выходит, раз плюнуть выйти замуж, надо только не проглядеть свое счастье.

«Плохо, что я не хваткая, не нахальная, застенчивая, не чета другим, кто умеет не выпустить из рук, потащить в загс понравившегося. Худо, что родилась слишком тихой, не верчу юбкой, не строю глазки — хорошо бы стать чуть смелее…»

Заполярный городок встретил с безразличием. Работы, действительно, было много, но вся для специалистов с дипломом или большим стажем, разрядом. Нашлось место машинистки в редакции газеты «Красный тундровик», но, на свою беду, Галка не умела печатать. Была свободная вакансия завхоза в школе-интернате, где учились дети оленеводов, но восемнадцатилетней не могли доверить уголь в котельной, постельное белье, мебель и прочее имущество. Предложили работать курьером, гардеробщицей, телефонисткой, почтальоном, наконец, официанткой, и Галка выбрала последнее.

Днем ресторан работал как обычная столовая самообслуживания, вечером столики накрывали накрахмаленными скатерками, ставили вазочки с бумажными цветами. В меню были антрекоты, салаты, крепкие напитки, которые привлекали посетителей, позволяли им принимать градусы не на улице, не в неуютной гостинице, а в более-менее культурной обстановке при небольшом оркестрике, исполняющем по заказу и за плату любую мелодию, от «Мурки» до песен Высоцкого.

Первый день прошел как в тумане, позже Сорокина научилась общаться с клиентами, особенно подвыпившими, расторопно приносить заказы, брать расчеты. Чему не могла никак научиться, так обжуливать хлебнувших лишку, подкладывать под столы пару-другую пустых бутылок, чтобы при расчете получить за них как за выпитые. Как ни странно, работники столовой-ресторана приняли новенькую в коллектив, старшая официантка Кира даже взяла шефство, обучила всяким хитростям.

Поселилась Сорокина в общежитии, с работницей прачечной, сразу позавидовавшей Галке:

— Тебе хорошо — чаевые каждый вечер капают, а мне нельзя обсчитывать — аппарат выдает чек с точной суммой. Еще пьяные любят швыряться деньгами, ты уж рот не разевай.

То же самое посоветовала и Кира:

— От чаевых нос не вороти, чаевые не подачка нищему, они были во все времена. Не тушуйся и бери сверх счета смело сколько дают. Чаевые положены за быстрое, точное выполнение заказа, культурное обслуживание, в том числе за улыбку официантки.

Галка стыдливо опускала глаза. Кира продолжала учить уму-разуму:

— Богатые клиенты, как зальют за воротник, делают второй, а то и третий заказ спиртного, к концу не помнят, сколько выпили: от нефтяника или газовика не убудет, коль лишится тысчонки. Знаешь, сколько зарабатывают? Деньги куры не клюют.

Сорокина слушала наставления и думала: «Никогда не брала чужой копейки, стану краснеть, коль начну обсчитывать, округлять сумму, подкладывать пустые бутылки. Что это за работа, если советуют жульничать. »

За спиной вновь раздался настойчивый стук вилки о тарелку.

— Счас подам! — не оборачиваясь крикнула Сорокина и подумала: «Вот еще один нетерпеливый, бросай для него все дела и спеши обслужить!»

Галка резко покрутила ручку кассового аппарата, и тот выплюнул чек, который попал в руки раздатчицы.

— Два шницеля и два салата! — резко приказала Сорокина.

— Не распускай нервишки, держи в узде, — посоветовала Кира. — Только часик работаешь, а уж упарилась, будто десять часов на ногах с подносом. Умей сохранять силенки, не тратить понапрасну, не бегай как угорелая. Клиент потерпит, с голода не помрет. Начнут хамить — не отвечай тем же, станут звать встретиться — промолчи, будто глухая. А будут руки распускать, сохраняй спокойствие. Мужики как устроены? Чуть зальют за воротник, нахальничают, желают показать мужскую сущность, тянет на подвиги на бабьем фронте. На тебя клюют оттого, что моложе, свежее нас, мы клиенту не в новинку, знают, что от их сладких речей не таем.

— Истинная правда, — согласилась раскрасневшаяся от жара плиты раздатчица. — Не потакай шустрякам, кто норовит к себе в койку затащить. Все бабьи беды от слабости, жалости: услышим ласковое словцо и таем, в грех впадаем.

— Слушай и мотай на ус, — посоветовала Кира, не без оснований считающая себя многоопытной в житейских и сердечных передрягах, отношениях полов. — Приставания оберни в шутку, не переходи на крик и визг, тем более не отвешивай пощечину, за это мигом накатают жалобу, придется перед директором оправдываться, премии лишат.

Кира уплыла с заказом, виляя бедрами.

Галка собралась отдать чек, но к раздаче подошла Милка Бесфамильная, получившая фамилию в детском доме. Милка работала третий год, пережила трех директоров, один раз чуть не попала под суд за то, что подала самопальную водку в фирменной бутылке, имела выговоры, но не собиралась увольняться, пока не накопит на однокомнатную квартиру. Узнав, что Кира учит новенькую, влезла в разговор:

— Не ходи как в воду опущенная или собакой укушенная, побольше улыбайся, чтоб клиент подобрел, не жаловался на жилистое мясо, недожаренную отбивную. Водку в графинчик не переливай, приноси в закупоренной бутылке, иначе заподозрят в разбавлении. Не носись как угорелая, клиентам нравится, когда обслуживает незапыхавшаяся. Испачканную скатерть не переворачивай, а замени на чистую, передничек чаще стирай, крахмаль. Следи за прической — мужики уважают ухоженных, накрашенных, — Милка отдала чек, получила заказ, поставила на поднос, напоследок сказала: — За твоим столиком новичок, по виду сильно культурный, такие бывали в больших городах в ресторанах, знают про чаевые, не жадятся. Ты с ним так же культурненько — не прогадаешь.

Галка отыскала взглядом столик возле сохнущего фикуса. Новый клиент не нервничал в отсутствие официантки, не стучал по тарелке, терпеливо ожидая, когда принесут меню, не ведая, что оно устарело, составлено в минувшем месяце, когда были селедка, мандарины, молдавское вино. Клиент был молод, по виду студент или выпускник института.

— Может, геолог, или нефтяник, другие к нам не летят, — определила Кира.

— Может, и летчик, — подсказала раздатчица.

— Не похож, — не согласилась официантка. — Летчики, как правило, в форме при погонах. Точно — геолог. Неспроста за твой столик сел, по всему, успел приметить, желает заиметь знакомство.

Галка зарделась и на негнущихся ногах пошла к новому клиенту.

Парень со шкиперской бородкой, в роговых очках, в грубошерстном свитере поднял глаза на официантку, и Сорокина качнулась, чуть не упала, настолько пронзительным был устремленный на нее взгляд.

— На ваше усмотрение.

Галка порадовалась, что парень не заказывает по меню, не приходится говорить, что меню сплошная липа, и не пошла, а полетела точно на крыльях к кассовому аппарату, затем к раздаче. Отдала чек, попросила не слишком жилистую отбивную с маринованным огурчиком.

«Если голодный, одной порции мало. Жаль, нет первого». С опозданием вспомнила про салат, заказала и его. Получив все, отнесла к столику у фикуса.

— Премного благодарен, — сказал парень.

— Приятного аппетита, — ответила Галка, вернулась к раздатчице Аграфене, и та зашептала:

— Почему ест всухомятку? Скажи про водку в буфете: коль не употребляет горилку, пусть заказывает портвейн, он не крепкий и сладкий. Еще предложи пива.

— Культурные люди водку и портвейн не пьют.

— Скажешь тоже! До твоего прилета режиссер у нас столовался в Доме культуры с самодеятельностью возился, то ли холостой, то ли разведенный. Так без бутылки не садился, за ужином раздавливал пол-литра, к закрытию ресторана лежал вроде трупа. А минувшей зимой артисты прилетели, всей компанией к нам завалились, пили, не зная меры, а тоже считались культурными.

Подошедшая Мила дала оценку парню:

— Одет не богато, очки говорят, что образованный.

— Не суди по одежке, — влезла в разговор Аграфена.

Мила пропустила замечание мимо ушей:

— При расчете сумму не округляй, в этом деле не бери пример с Киры.

— Точно, — закивала раздатчица. — Держись от нее подальше, не то не отмоешься. Кирка дошлая, научит такому, что под суд попадешь, к тому же по возрасту тебе в подруги не подходит. Кукушка каких поискать: который уж год ищет мужика с тугим кошельком, чтоб заарканить.

Сорокина увидела, что новичок справился с едой, подала счет. Парень отдал две сотни, когда официантка стала отсчитывать сдачу, сказал:

Лучезарное настроение тотчас испортилось: «И этот из себя купчика изображает, думает, из-за червонца любые унижения стерплю! Верь потом внешнему виду!». Выгребла из кармашка деньги, отсчитала пятнадцать пятьдесят, положила перед парнем и была такова. «Увидели бы Кира с Милой, что отказалась от чаевых, и обозвали бы дурой, блаженной». Поспросила у буфетчицы лимонад, осушила стакан, но настроение не улучшилось.

«Хотела в Заполярье подзаработать, чтоб приодеться, матери с сестренкой помочь, овладеть хорошей профессией, но ошиблась: официантка в Осиповке не потребуется». Подсчитала в уме сбереженные деньги: «Мало накопила, еще бы пяток тысчонок заиметь, не то после покупки билета домой, подарков ни гроша не останется. Не стоит ждать зимы, тогда не улететь: самолеты летают редко, каждое место на вес золота. В Архангельске хорошо бы устроиться на пароход поварихой, попасть в дальние страны, там бы прибарахлилась, сестру приодела — скоро семнадцать, заневестится…»

О мечтах призналась Кире, но та облила холодной водой:

— И не думай о загранрейсе, без характеристики и справки об учебе на повара не берут. И я во сне видела себя на палубе и в чужом городе, где завались разной дешевой мануфактуры. Кадровик в порту опасается принимать молоденьких, боится, что те станут команду от дел отвлекать, юбкой крутить, ссорить моряков. В загранку берут лишь в годах и непривлекательных, чтоб никто не зарился.

Монолог официантки прервал директор: рано располневший, страдающий одышкой, он постоянно оглядывался, словно опасался, что подслушивают или пришли арестовать.

— Девочки, сколько раз просил уносить со столов пустые бутылки, какие клиенты с собой приносят! В буфете отродясь не было и не будет спирта, увидит санэпидемстанция или милиция, составят протокол, назначат штраф — доказывай потом, что спиртом не торгуем.

— Не верят клиенты нашей водке, считают, что разбавленная, градусов не сорок, а куда меньше, — ответила Кира.

Директор замахал руками:

Киру было не остановить:

— Свой спирт пьют вместе с нашим пивом, чтоб быстрее окосеть. К нам приходят не брюхо набить, а залить за воротник при оркестре, официантках, в культурной обстановке, от которой в тундре отвыкли.

— Но некоторые клиенты не знают меры выпитому, устраивают дебош: от портвейна и водки не теряли бы человеческий облик.

— И от водки можно зверем стать. Вы не беспокойтесь: дебоширов быстро милиция приструняет, не напрасно ее бесплатно кормим.

Последнее признание так напугало директора, что он лишился дара речи.

Смена закончилась, как всегда, в полпервого ночи. Как ни валилась с ног от усталости, Галка помогла мыть посуду. В общежитии, чтоб не будить соседку, не зажгла свет, в темноте разделась (впрочем, какая темнота, коль шла белая ночь, за окном небо точно простыня), юркнула под одеяло, свернулась калачиком.

«Неужто снова станет сниться работа? А в Осиповке завидуют, думают, что на Севере катаюсь как кот в масле, гребу деньги лопатой…»

Решила завтра написать домой, отправить очередной перевод, чтоб мать могла к зиме прикупить дровишки, обновку растущей словно на дрожжах сестре. Уснула с предчувствием прихода нечто нового, что изменит скучную жизнь, а под утро вновь увидела ресторан с нетрезвыми клиентами, гулом голосов, звоном вилок, ножей, оркестриком…

Письмо заняло две тетрадные странички. Коротко написала о себе — успокоила, что не болеет, о многом умолчала, кое-что приврала:

Здравствуйте, дорогие мама, Клаша. Кланяюсь дяде Кондрату, тетке Пелагее и всем, кто меня знает.

Живу неподалеку от Печоры, река эта пошире нашей Тишанки, рыбы пропасть сколько и вся крупная. Продолжаю работать в ресторане, платят исправно, бывают премии, на последнюю купила кухлянку на оленьем меху, шапку с длинными до плеч ушами, уже близки морозы. В выходные отсыпаюсь, хожу в кино, смотрю телевизор, он показывает Москву и Архангельск…

Почесала рукой затылок, точно будила спрятанные под волосами мысли. Захотелось похвастаться химической завивкой, но мать не одобрила бы, решила, что их Галка вступила на худую дорожку, загуляла. Нельзя было сообщить и о впервые в жизни сделанных маникюре, педикюре.

…Подружилась с одной в нашем ресторане, она, правда, старше меня, один раз была замужем, имеет дите, знает о жизни куда больше моего…

За пределами письма оставила признание, что напрасно улетела к черту на кулички, на край земли, что клиенты попадаются нахальные, приходится выслушивать всякие глупости, но научилась не обращать внимания, тем более не краснеть, помалкивать.

…Письма шлите авиапочтой, потому что почту сюда доставляют исключительно самолетами, пароходы приходят только в навигацию, пока море с Печорой не покроет лед.

Подумала и приписала:

Остаюсь ваша дочь и сестра. Жду ответа, как соловей лета. Лети с приветом, вернись с ответом.

Покидать Нарьян-Мар и в общем Заполярье Галка решила осенью, когда к тому времени на сберкнижке соберется тысяч тридцать.

«Крышу пора перекрыть, телочку прикупить, чтоб на столе завсегда было молоко, — планировала Сорокина в день получки, посещая сберкассу. — Тут тридцать тысяч не деньги, в ресторане за вечер столько же оставляют. Не поверят дома, что и в Заполярье деньги легко не даются, требуют приложить силы».

Галка ступала по деревянной мостовой мимо двухэтажных домов на сваях, оставив позади почту с венчающей ее островерхой башенкой. Почта, как все другие постройки, была из древесины, сплавляемой по реке, отчего пахло смолой. Подступала полярная ночь — до нее оставалось совсем ничего. В «месяц большой темноты», как звали в крае бесконечную зимой ночь, небо круглые сутки бывало черным-черно, днем не гасли фонари, снежная круговерть раскачивала их, под ногами ползли причудливые тени.

Идти на работу было рано, Галка завернула в Краеведческий музей к знакомой чукчанке Наули, проживающей в соседней с Сорокиной комнате. неизвестно, сколько лет коренной жительнице тундры — спросить Галка стеснялась. Наули в пятнадцать вышла замуж, родила троих сыновей-погодков, в город приехала после смерти мужа («Олень копытом сильно ударил»), старший сын жил в Архангельске, два других завербовались на рыболовецкий траулер. Наули горевала, что сыновья не женаты, нет внуков.

В музее было безлюдно — шел ремонт. Наули обрадовалась гостье, словно не видела Галку целый век, посоветовала еще раз посмотреть пейзажи, портреты северян кисти двух киевских художников, чуть ли не год проживших на острове Колгуев.

Галка всматривалась в полотна и думала: «Почему нарисованы одни люди, точнее, их головы и лишь изредка олени? А где тюлени, моржи, волки, о которых слышала всякие страхи, будто стаи нападают не только на стада, а и на оленеводов?»

После осмотра Галка пришла в дежурную, где Наули угощала черным как деготь чаем и строганиной старика с редкой бородкой.

— Родственник, однако, — объяснила ненка. — Не смотри, что мало говорит — привык в тундре молчать. Прежде не седой был, зубы имел свои. Жалуется на невестку — плохо за мужем смотрит, хочет бросить стойбище, в город переехать, только без женщины мужчинам никак нельзя…

«И в Осиповке так же: тут невестка собралась покинуть чум, у нас парни после армии вербуются на стройки, скоро одно старичье останется».

Вспомнилось, как в конце каждого лета мать непременно посыпала в доме пол мелко нарезанным чебрецом и в комнатах долго не выветривался кисло-сладкий запах, как всей семьей белили печь… Село часто являлось в мыслях, Сорокина скучала по раскидистым над озером вербам, трещотке пастуха, созывающего по утрам коров, рассветам и закатам, каких нет и никогда не будет в Заполярье.

После музея вернулась в общежитие, но дверь в комнату оказалась запертой. Робко постучала. Послышались приглушенные голоса и вышла соседка, запахивающая халат.

— Погуляй часок — не одна я, с гостем.

Из комнаты несло табачным дымом.

— Вчера познакомилась. Самостоятельный, прежде штурманом на пароходе служил, нынче у геологов водит вездеход.

Соседка отступила, закрыла перед Галкой дверь. Ничего не оставалось, как идти в кино, в третий раз смотреть «Карнавальную ночь».

Когда после сеанса вернулась в общежитие, застала дверь незапертой, соседку крепко спящей. На столе лежали открытые консервы, пара пустых бутылок из-под вина, конфеты в пестрых обертках. Пахло совсем как в ресторане, и Галке стало грустно, на плечи навалилась тоска.

Проснувшись ближе к вечеру, соседка заявила, что не пойдет в прачечную:

— Не выгонят за прогул — некому больше в пару у машин горбатиться. Мой лишь на трое суток в город приехал, вместе их проведем, — сладко потянулась, добавила: — Погуляй еще, чтоб с хахалем как следует проститься.

Галка взглянула в окно, где сыпала с неба крупа, кружил ветер, и только вышла на крыльцо, как столкнулась с рослым мужчиной в дохе, нерпичьей шапке, унтах и с бутылкой в кармане — по серебряному горлышку Сорокина узнала шампанское.

«Где раздобыл? В магазинах с прошлой зимы не осталось даже припрятанного под прилавком. — Шампанское молодой официантке еще не приходилось попробовать. — Говорят, язык щекочет, пьется легко, пьянит не сразу».

К снегу, пусть редкому, без хлопьев в середине лета Галка успела привыкнуть, не удивлялась, если в августе морозец щипал щеки. Без теплых сапог можно было нахолодить ноги, и Галка побежала по деревянному тротуару к Наули, которая простилась с сородичем, стала слушать неспешный рассказ ненки:

— Придет весна — вернусь в тундру. Стану одежду чинить и шить, шкуры выделывать, еду бригаде готовить. Весной у нас хорошо — нарты легко катятся, олешки носами снег разгребают, ягель ищут, а женщины — цветы.

— Какие в тундре цветы? — удивилась Сорокина.

— Много цветов, — подтвердила Наули. — В городе их не увидишь. Еще можжевельник, мох. Одно плохо в тундре — комары. — Hayли растягивала слова, точно пела.

Выпив кружку чая (отказаться было никак нельзя), вернулась в общежитие, где соседка без гостя лежала, положив под голову руки.

— Мой досрочно уехал, обещал вскорости навестить. Врал, будто комнату в городе получает, а с комнатой работу денежную. Может, перееду тогда к нему. Плохо, что несвободен, жена на материке, может нагрянуть в любой день.

В порыве откровенности прачка вспомнила, что прежние ухажеры бывали несамостоятельными, бесхарактерными, вертела ими как хотела, новый не чета прежним.

— Хорошо бы подтолкнуть к разводу, не то годы бегут наперегонки, а я все незамужняя. Еще годик и соглашусь хоть за черта выскочить, не то засмеют — за тридцать, а холостячка…

На столе восседала знакомая бутылка шампанского. Перехватив взгляд Галки, соседка предложила допить остатки. Стоило вытащить пластмассовую пробку, как брызнула пена. Галка отпила пару глотков, зажмурилась от удовольствия: во рту стало сладко, пузырьки защекотали небо. Еще выпила, и все вокруг — стены с потолком, кровати — закружилось.

— В голову ударило? — поняла прачка. — Это с непривычки. Шампанское легко пьется, но потом ноги делает слабыми.

Галка шагнула к кровати, плюхнулась на нее.

Проснулась вечером от пинка в бок.

— Работу проспишь. Умывайся! — приказала соседка. — Прогуляешь — товарки окрысятся, что пришлось твои столики обслуживать.

Как прошла очередная смена, Сорокина не запомнила, навалилась дремота, ноги не желали двигаться, глаза стали слипаться, пришлось присесть в раздаточной, чем развеселила официанток: Мила с Кирой впервые видели молодую подругу выпившей.

— Пить надо в конце смены. Бери с нас пример: днем в рот ни капли, другое дело ночью, когда ресторан пустеет.

Советы Галка не воспринимала, не понимала, что ей говорят. Видя состояние подопечной, Кира с Милой пожалели девушку, взялись сами обслужить ее столики. Когда Сорокина чуть очухалась, вокруг перестало все ходить ходуном, в висках побаливать, увидела под фикусом парня с бородкой. Сразу пропала слабость в ногах, перестало стучать в висках. Сорокина подрулила к знакомому клиенту.

— Здрасьте. Повторить вчерашний заказ?

— Да, — согласился парень и добавил: — Если вас не затруднит.

К отбивной с салатом из квашеной капусты Сорокина добавила бутылочку дефицитной пепси-колы, которую в буфете хранили для важных клиентов.

— Давно покинули Осиповку? Часто вспоминаете село? — спросил парень, когда Галка ставила на стол второе, салат и бутылочку.

Услышав, что интересует клиента, девушка чуть не уронила поднос.

— Я вас еще вчера узнал, — продолжал парень. — В сельском клубе у вас на плечах была цветастая косынка. А вы меня не запомнили, впрочем, это не удивительно: приехали три группы последнего курса, днем выкапывали картошку, вечерами колобродили…

Галка сразу вспомнила, как появились студенты, как вместо танцев под баян кружились под магнитофон. Один студент не отходил от Галки, просил после танцев познакомить с достопримечательностями, не ведал, что Сорокина не лыком шита, на мякине ее не провести, прекрасно знает, к чему приводят прогулки ночами, тем более за селом. Напрягла память, но не вспомнила клиента: прибывших из города для уборки урожая было около пятидесяти, парни все бравые, разговорчивые, не чета осиповским.

— Не забуду ваше озеро, как, несмотря на осень, купались, — продолжал парень. — Однажды при полной луне рвали кувшинки, дарили девушкам, те плели венки…

Галка забыла про строгий приказ никогда не присаживаться к клиентам и плюхнулась напротив парня.

— Как не побоялась ужей? — спросила Сорокина. — Их в озере страсть сколько, однажды чуть не наступила на выводок, от страха похолодела, шевельнуться не могла, чуть не померла на месте.

— Все равно страшно, когда змея касается! В тундре работаете?

— Закончил ветеринарный техникум, прислали лечить оленей, оказывать медпомощь оленеводам. С «Красным чумом» объезжаю бригады, одно плохо: ненцы ждут не меня, а фильмы и грустят, что нет киномеханика.

Стоило услышать про отсутствие специалиста по демонстрации фильмов, как Галка вспомнила, что в Осиповке помогала перематывать пленку, за что бесплатно проходила в зал, как киномеханик привозил с собой внучку, ровесницу Сорокиной, и та показала, как включается аппарат.

— Просил, даже требовал в отделе культуры дать киномеханика, а в ответ: «Нет ни одного свободного, пусть тундровики обходятся радио», — пожаловался парень.

Тут девушку прорвало. Всегда застенчивая с мужской половиной человечества, боящаяся не только с ними первой заговорить, но даже взглянуть, затараторила про то, как радовалась восходам, прилету грачей, сколько знает грибных мест, какая рыба в озере, что за чудо клубни выращивала на огороде. И, не ожидая от себя подобной смелости, попросила нового знакомого после смены проводить до общежития.

— С удовольствием! — обрадовался молодой ветеринар.

Остающиеся до закрытия ресторана часы промелькнули быстро. Галка первой сдала выручку, обещала вымыть посуду завтра, переоделась и выскочила на улицу. Оглянулась и увидела парня, который топтался у столба.

«Пригласи такой танцевать — не отказала бы, а обрадовалась. Такие, как этот, не заливают за воротник, не распускают с девушками руки…» — сбежала с крыльца и поспешила увести ветеринара, чтобы не увидели раздатчица с официантками.

Ветер х и р у с не подгонял, помогая идти, а бил в лица, отчего дышалось с трудом, но Галка этого не замечала, без умолку болтала невесть что — больше про Осиповку — как хорошо в дубраве, где поселилась семейка тетеревов, сколько собирала в лукошко ягод, каким был выпускной в школе вечер. Хотя время было позднее, усталости не чувствовала, спать не хотелось.

Парень в свою очередь поведал, как проходила армейская служба, учеба в техникуме, практика в передвижном зверинце, где вынимал занозу из лапы тигра, лечил простуду у бурого медведя, расстройство желудка у старого льва, не забыл и про нынешнюю работу, что за минувшую весну и идущее к концу лето в выделенном участке тундры в стадах не заболел ни один олень.

Оказалось, что у Галки и парня по имени Олег много общего — оба родились в селах, в Заполярье приехали из желания испытать себя в трудных условиях, еще — что главное, деды воевали в Отечественную, один дошагал до Праги, второй до Польши и умерли почти одновременно от старых ран.

Неожиданно, точно споткнувшись, Олег остановился, взял девушку за плечи. У Сорокиной душа ушла в пятки: никто из парней ни разу не обращался с ней подобным образом, будь на месте ветеринара другой, сбросила бы чужие руки, отчитала, наградила пощечиной. Галка не могла пошевелиться.

— Послушай! — с жаром заговорил Олег. — Не надоело крутиться в ресторане? На Севере работа должна быть соответственно северной, полярной. Бросай ресторан, переходи в «Красный чум» киномехаником — сама говорила, что пленку перематывала, видела, как фильмы демонстрируют, чуть подучишься и станешь кино ненцам крутить!

Не отпуская Галку, захлебываясь словами, Олег рассказал, что «Красный чум» обслуживает кочующих со стадами оленеводов, проводит профилактический медосмотр, при необходимости оказывает помощь людям, но, к счастью, кочующие по тундре не болеют.

— Сколько можно работать среди жующих и пьющих? В селе спросят, кем была на Севере, чему научилась, не ответишь же, что носила тарелки с едой да бутылки. Овладеешь профессией киномеханика, и тебя с распростертыми руками на материке возьмет любой кинотеатр, клуб, Дом культуры!

Галка не умела решать с бухты-барахты, все хорошенько обдумывала, взвешивала «за» и «против». Представила, как предъявит в Осиповке удостоверение киномеханика и председатель с секретаршей, бухгалтером запляшут от радости, что объявился собственный специалист по демонстрации фильмов.

— Согласна! — выдохнула девушка.

Прежде Сорокина видела тундру издали, с окраины Нарьян-Мара, но немало наслушалась о жизни оленеводов, которые во время посещений города никогда не жаловались на трудности, пургу, кровожадных волков, то и дело нападающих на стада.

Настоящую тундру увидела в первый же час поездки, когда сидела за спиной я с о в е я, что значило «хозяин упряжки», на запряженных парой оленей нартах. Следом с киноаппаратурой, походной аптечкой, батареями, газетами, письмами ехал Олег, научившийся вести нарты, управлять оленями.

Сначала Малоземельная тундра показалась скучной, однообразной, серой, где не на чем остановить взгляд, лишь изредка попадались ручьи, холмики, болотца. Но к вечеру Галка стала замечать, что тундра разная, надо лишь хорошенько приглядеться: болотистые низины сменяли ручьи, с растущими по берегу стелющимися по земле ягодами, островками я г е л я — основной пищей оленей.

Галка не просила остановить нарты, чтобы размять затекшие ноги, спину, снять намокший совик — капюшон, м а л и ц у, терпеливо переносила тряскую езду, слушала, как покрикивает погонщик, скрипит под полозьями нестаявший снег, наблюдая, как резво несутся олени, поведя закуржевевшими крупами.

— Усь, пр! — Тыку Явтысий покрикивал на оленей, подстегивал длинным шестом — х о р е е м. Сколько ездовому лет, определить было невозможно — то ли тридцать, то ли все шестьдесят: гладкое, без единой морщины лицо, жесткие, выбивающиеся из-под капюшона черные как смоль волосы. Позже Галка узнала, что Тыку шестьдесят с гаком, служил под Мурманском в морской пехоте, тогда же освоил грамоту и песни, которые нельзя исполнять при женщинах.

Погонщик не оборачивался на сидящую за спиной девушку, молча вел оленей, на вопросы отвечал односложно.

Вокруг, насколько хватало глаз, было пусто и бело. Не верилось, что где-то остались большие и малые города, села, толпы людей, машины. К третьему часу езды Галка стала подремывать, последнее, о чем подумала, было солнце, которое, по рассказам Олега, поздней осенью погаснет, точнее, уйдет за горизонт, уступит место долгой ночи, начнется «время замерзшего моря», за ним «время отела», «месяц падающих рогов», «месяц, когда птицы собираются в стаи».

— Маяк, говорю, — Тыку указал на холме олений череп. — Добрый человек оставил, для тех, кто заблудится, увидит и поймет, где север, где юг, куда дальше идти.

Нарты обогнули холм, понеслись по известной я с о — в е ю дороге, попадая полозьями в ржавые лужи чуть оттаявшего снега, минуя полярные березки, пахнущие клопами кусты багульника, бледно-розовые между камней маки, ползучую иву, лилово-красную камнеломку. Заметно похолодало, пришлось Сорокиной поджать, убрать под подол малицы сшитые шерстью наружу т о б о к и.

Первую остановку сделали ближе к вечеру. Олени стали ворошить мордами снег в поисках ягеля, Тыку проверил крепость полозьев, Галка с Олегом попили горячего чая из термоса, съели по нескольку пирожков с рыбой. Тыку отказался перекусить, сказал, что не голоден.

Подкрепившись, Олег обрадовал, что на пути стойбище Тапседа:

— Я проведу медосмотр, ты порадуешь сеансом, прочтешь в газетах пару статей — проведешь политинформацию. Кстати, какую везем картину?

Галка призналась, что не знает — начало у фильма отсутствует, спросить в кинофикации не удосужилась: в паспорте на фильм указана лишь продолжительность демонстрации. Чтобы бригадир не отчитал за получение бракованной пленки, поинтересовалась:

— Ты давно в тундре?

— Завтра пойдут сто тридцатые сутки, — признался Олег.

— Неужели считаешь каждый прожитый тут день?

Олег не успел ответить — Тыку попросил, пока отдыхают олени, наломать впрок для приготовления обеда плавник.

— Однако много плавника. В других местах совсем нет.

Тыку не договорил, сощурил и без того узкие глаза, всмотрелся в спускающиеся с холма нарты. Подъехав к «Красному чуму», ездовой заговорил, мешая ненецкие слова с русскими, так быстро, что Тыку попросил:

— Не спеши — некого догонять, — послушал сородича и перевел: — Главный в стаде хорх приболел. Ничего не ест, лишь пьет. Скучным стал. Помощь нужна.

Пришлось в маршруте сделать исправление, свернуть к стойбищу со стадом в триста с лишним голов.

Уже не две, а тройка нарт покатила дальше. Впереди, указывая путь, ехал оленевод, то и дело ударяя упряжку, впрочем, серо-коричневые с ветвистыми рогами, покрытые пушистой шерстью олени без хорея знали куда бежать.

Олени то и дело увязали в болотцах, выдирали с чавканьем копыта, не испугались вспорхнувшей перед первыми нартами стайки белых куропаток с черными пятнышками на крыльях.

Галка удивилась: отчего погонщик не стреляет дичь? Тыку словно подслушал мысли девушки:

— Однако куропаток бьют только женщины, мужчины стреляют волков: сначала убивают волчицу, чтоб волк ее не оставил, вторую пулю ему.

Стойбище появилось довольно скоро. на холме, где было сухо, стояли несколько конусообразных чумов — сшитые шкуры держали длинные, собранные в центре шесты.

Стоило «Красному чуму» подняться на холм, как с радостными криками, пританцовывая, навстречу побежали дети, за ними, уже не спеша, две женщины в малицах, то-боках.

— Убрали больного из стада? — спросил Олег.

— Какого больного? — не поняли мальчишки, девочка добавила:

— Нет больных, все здоровы.

Олег с удивлением посмотрел на ненца, который привел в стойбище, и тот, ничуть не смущаясь, признался, что про больного обманул:

— Узнал, что «Красный чум» едет, боялся, что мимо проедет, решил позвать.

— И без вранья к вам бы завернули, — угрюмо ответил Олег.

— Не ругайтесь шибко, — попросил оленевод. — Давно никто не заезжал, вы первые за весну и лето.

Олегу с Галкой ничего не осталось, как сделать непредвиденную остановку. В чуме развесили экран, установили аппаратуру, подключили к движку, и начался сеанс для четырех детишек, трех оленеводов и двух работниц чума — один мужчина остался сторожить стадо, следить, чтобы олени не разбежались.

Пользуясь случаем, перед демонстрацией фильма Олег провел осмотр стада, в первую очередь оленят, которые, в отличие от самок-в а ж е н о к и хорха, были почти ручными, так как после появления на свет жили с людьми в чуме.

Оленевод, который сумел заманить в стойбище, собрался повиниться, но Олег перебил:

— Ладно уж, включу обслуживание вашей бригады в маршрут.

Галка приглядывалась к Тыку, не выдержала и спросила, сколько ему лет?

— Однако много, — признался ездовой. — Родился зимой, когда песец хорошо в капканы шел, шаман в стойбище жил, погоду предсказывал, пургу отводил, в бубен бил — многих от болезней спасал.

— Неужели битье в бубен помогает? — не поверила девушка.

Тыку взял в рот трубку:

— Коль был бы шаман обманщик — выгнали. Хорошо шаманил, ни разу не ошибся. Долго жил, совсем старым умер. Будем ехать, увидишь.

— Кого? — не понял Олег.

— Шамана. Приказал в землю не прятать, на земле оставить.

Олег с Галкой встретились недоуменными взглядами, и ветеринар пожал плечами, дескать, ничего не понятно.

Позавтракав строганиной, чуть поджаренной олениной, выпили круто заваренный чай, отказались от разбавленного спирта и легли голова к голове на почетном для гостей месте близ незатухшей печурки. Галка не спешила уснуть, смотрела на уходящую вверх трубу, виднеющийся кусочек неба, вдыхала кисловатый запах шкур, с трудом верилось, что жизнь круто изменилась: «Расскажи в Осиповке, решат, что вру, назовут лгуньей…».

Низкорослые олени разбивали копытом ледок, бежали с удовольствием — не требовались удары тынзеем по бокам с выпирающими ребрами, — раздували ноздри, ни один в упряжке не показывал усталости. Нарты швыряло на ямках. Под полозьями хрустел снежок. Стоило снять капюшон, как в ушах запел ветер, пришлось вернуть капюшон на место.

Неожиданно Тыку резко остановил оленей, то же самое на второй упряжке сделал Олег.

Ездовой слез с нарт, указал на холмик, где лежал почерневший от таявших снегов, дождей продолговатый ящик, рядом медный котелок, поржавевший нож.

— Шаман тут спит, однако, давно, — объяснил Тыку. — Хороший был, болезни из людей выбивал, от набегов волков стада спасал. В тундре родился, в тундре и остался.

У подножья холма тундровые мыши л е м м и н г и свили гнездо, прорыли норку.

— Где мышь, там ищи песца. Для песца мышь — лучшая еда.

— Но песцы и мыши могут шамана… — начала и осеклась Галка. Тыку понял, что было недоговорено:

— Не будут песцы и мыши шамана есть, когда умер и сюда привезли, керосином ящик намазали.

У ящика на воткнутой в землю сломанной лыжной палке качался колокольчик, под ветром он позванивал звонко и чисто, словно висел на шее оленя, мчащегося под крики ясовея по родной тундре…

Галка подумала, что подобный обычай принят и на Большой земле — на могиле погибшего в полете летчика устанавливают самолетный винт, утонувшего моряка — якорь. Здесь лыжная палка оставлена в надежде, что покойный пожелает пройтись по тундре…

Следующую остановку сделали на месте древнего Пустоозерска — форпоста русского княжества на Севере: служивые люди, стрельцы добирались сюда по Двине, затем волоком до Мезени, дальше сквозь сырой, болотистый лес тайбол, по Печоре. Выезжали, как правило, осенью до ледостава, на место добирались к началу зимы. В Пустоозерске долгие пятнадцать лет провел ссыльный протопоп Аввакум, в земляной яме писал книгу — обо всем этом поведал Олег. Сорокина слушала открыв рот, смотрела широко открытыми глазами на затянутые песком ямы, прогнившие бревна, упавший трухлявый крест и удивлялась познаниям ветеринара…

Тыку, как правило, говорил предельно мало, лишь когда нельзя было промолчать, следовало сообщить нечто важное.

— Однако человек прошел. Налегке — след неглубокий. Спешил, болото не обошел.

Все сведения Тыку узнал по тянущемуся следу лыж и двух палок.

— Из поселка шел. Лыжи не наши, у нас без палок.

Следы по ноздреватому снегу обходили лишь места, где росла морошка, видимо, путник не хотел давить ягоды. Минуло чуть больше получаса, и работники «Красного чума» заприметили точку, которая росла, пока не оказалась лыжником.

— Добрый наст идущему! — произнес Тыку приветствие и получил ответ:

— И вам доброго пути.

Галку подмывало спросить у путника: отчего идет один, неужели не опасается волков? Но вспомнила, что в тундре не любят назойливых, излишне любопытных, и промолчала.

Путник по лицу девушки понял, о чем его хотят спросить.

— Утром оставил стойбище, к вечеру на место прибуду. В Харп иду.

— По пути, садись, — пригласил Тыку.

Парень снял лыжи, присел к Олегу, положив на полозья обутые в высокие, чуть ли не до колен тобоки, поправил на поясе медвежий клык.

— Дед раньше носил, потом отец, теперь моя очередь. Спасает от зверя и болезней.

— Так уж, — не поверил Олег.

Парень тряхнул головой:

— Сколько хожу — ни один волк не нападал, и голодные лисы тоже.

«Мне бы подобный талисман, — пожелала Галка, — впрочем, и без него не встречала хищников и не помню, когда в последний раз температурила».

В отличие от Тыку, парень был разговорчивым, рассказал, что весной вернулся с армейской службы на погранзаставе, собрался работать на звероферме, но как имеющего звание старшего сержанта его назначили профоргом.

— Иду в бригаду собрать взносы, вручить одному оленеводу медаль «Ветеран труда», посоветовать отправить детей на материк в лагерь.

— Сколько человек в бригаде? — спросил Олег.

— Пять, — ответил профсоюзный деятель.

— Из-за пятерых вышел в долгий путь?

— Зачем из-за пятерых? В этой бригаде пять, в другой столько же. Не могут бросить стада, чтоб взносы принести.

Тыку о чем-то спросил парня, и двое заговорили, затем Тыку тихо запел, чтоб ветеринар и киномеханик не оставались в неведении, перевел:

— Про лыжи пою, про братьев легкого ветра, что несутся вперед, но скоро придет отдых и их смажут нерпичьим жиром. Без песни в дороге трудно.

Послушные ездовым оленьи упряжки бежали среди поросших рыжим мхом кочек, приникших к земле карликовых берез. Стоило увидеть новое стойбище, точнее, почувствовав запахи, дым, прибавили ход, зная, что ожидает отдых.

Навстречу а р г и ш у с заливистым лаем бросилась свора собак.

— Не укусят, — успокоил Тыку, — радуются гостям.

Из чумов вышли люди, пригласили почаевничать — так поступали все в тундре. Оставив нарты на Тыку, Галка с Олегом встали на четвереньки, влезли в чум, где стоял запах оленьей шерсти, прелого мха, чая, сала, от печурки веяло жаром, две ненки с почерневшими от копоти лицами кололи ножами поленья, подкладывали щепы в огонь.

Отказаться от угощения значило обидеть хозяев, и гости выпили крепко заваренный чай, вторые кружки не осилили.

Лишь повесили экран, установили аппарат, как встретившийся парень заторопился:

— Дальше идти надо, не близко другая бригада, к началу ночи дойду.

И он надел лыжи, взял палки и ушел собирать членские взносы, уговаривать отправить детей в лагерь.

— Однако весело на Большой земле живут, — после сеанса заметила одна из ненок, другая не согласилась:

— Много неправды в кино. Не бывает, чтоб люди любили и не могли это сказать — нельзя мысли спрятать. Поют и танцуют, а когда же работают? Почему привозите про чужую жизнь, а про нашу ни разу?

Галка попыталась возразить, сказать, что критика не по адресу, не она снимает фильмы, картина индийская, а в Индии много танцуют, поют, что касается отсутствия картин про тундру, то киноработники, по всему, не желают приезжать в край, где полгода ночь, полгода день, царствуют пурга, вьюга с метелями. Последнее вызвало в чуме смех. Сорокина решила в будущем брать для демонстрации картину с более-менее понятным ненцам сюжетом, еще обязательно о животном мире и мультфильм для детей.

Можно было сворачивать аппаратуру, но жена бригадира, принарядившаяся к прибытию долгожданного «Красного чума» в расшитую п а н и ц у, попросила показать фильм еще раз. Ее поддержали женщины, дети, мужчины. Пришлось перемотать пленку, вновь заряжать аппарат, и с маленького экрана в тесный чум снова ворвалась далекая Индия с ее песнями, танцами, жгучими страстями.